目次

生産性に潜む見えないリスク「プレゼンティーイズム」とは?

社員の欠勤(=アブセンティーイズム)はすぐに把握できますが、

実は“出勤しているのにパフォーマンスが落ちている状態”=プレゼンティーイズムのほうが、企業の生産性に与える影響は深刻です。

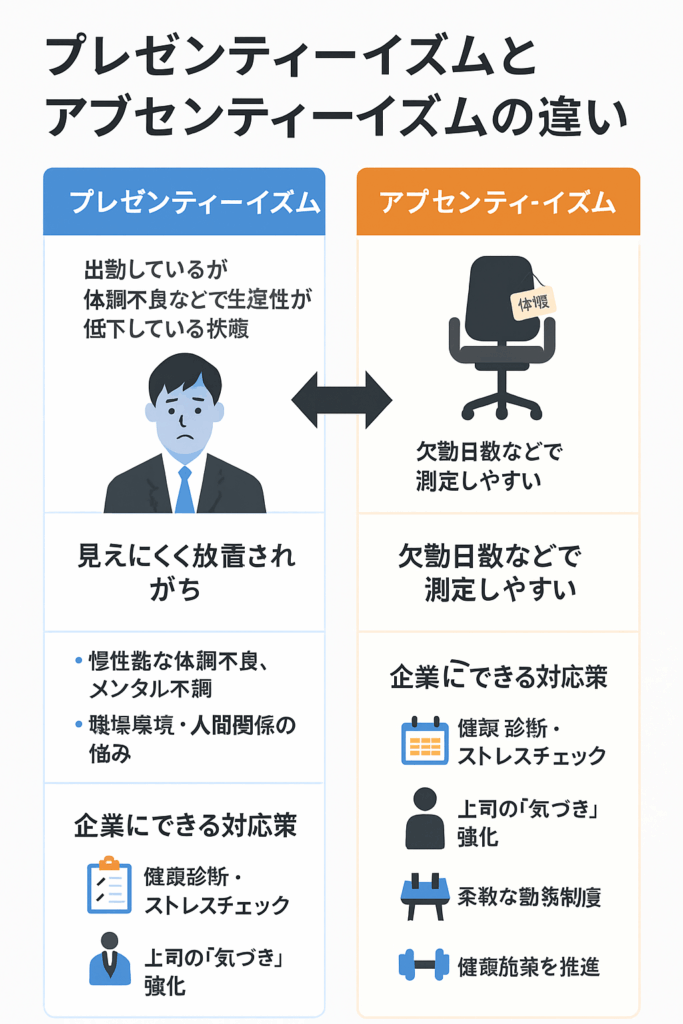

プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムの違い

| 用語 | 意味 | 影響の特徴 |

|---|---|---|

| アブセンティーイズム | 病欠・有給・私用などで仕事を休む状態 | 欠勤日数などで測定しやすい |

| プレゼンティーイズム | 出勤しているが体調不良・精神的な問題によりパフォーマンスが低下している状態 | 表面化しにくく、放置されやすい |

なぜ“プレゼンティーイズム”が問題なのか?

- ✅ 本人が「出勤している」ため周囲も気づきにくい

- ✅ 本人も“働いているつもり”なので危機感が低い

- ✅ 長期的に見ると生産性の低下・人材の疲弊・離職リスクにつながる

主な原因と背景

| 原因 | 具体例 |

|---|---|

| 慢性的な体調不良 | 睡眠不足、頭痛、腰痛、花粉症、PMSなど |

| メンタル不調 | ストレス・不安・うつ状態 |

| 職場環境・人間関係の問題 | ハラスメント、コミュニケーション不全 |

| モチベーション低下 | 業務過多・評価不安・成長実感の欠如など |

【図解】両者の違いと企業対応の方向性

企業ができる対応策

① 健康診断・ストレスチェックの活用

プレゼンティーイズムの兆候は数値に現れにくいため、定期的なチェックと面談で“兆し”を早期発見。

➡ ストレスチェック制度の活用が有効

➡ 厚労省資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html

② 上司・人事による「気づき」の強化

- 日頃の様子・表情・言動に気を配る「ラインケア」

- 年1の面談ではなく、月1の雑談が予防に効果的

③ 柔軟な勤務制度・リモート環境の整備

- 体調に合わせた時差出勤・在宅勤務の許可

- 無理をさせず、早めの休息を促せる体制づくり

④ 社員参加型の健康施策で「予防」

- 健康測定イベント

- 運動・ストレッチ習慣

- 食生活改善・禁煙支援 など

➡ 健康行動が日常にあれば、プレゼンティーイズムは大きく減らせます。

よくある質問(Q&A)

Q. プレゼンティーイズムはどうやって測る?

A. 主に自己申告制のアンケートや業務成果の変化、上司のヒアリングなどから判断されます。数値化は難しいですが、「傾向」を掴むだけでも大切です。

Q. 中小企業でも対策できますか?

A. はい。ストレスチェック・面談・フリーアドレス制度など、小さな取り組みの積み重ねが効果的です。

まとめ|“見えない不調”への気づきが健康経営のカギ

- プレゼンティーイズムは見えにくい損失

- 「働いているようで、働けていない状態」をどう見つけるかが重要

- 気軽に相談できる社内環境+予防的な健康施策で、企業のパフォーマンスも向上します