目次

「健康管理」はどこまでやればいい?企業担当者の悩み

「従業員の健康を守りたいけど、やりすぎたらプライバシーの問題も…」

「法的にどこまでが義務なのか、分かりづらい」

そんな声を多く聞きます。

この記事では、企業の健康管理における「義務」と「任意」の違いを整理しながら、適切な対応の考え方を紹介します。

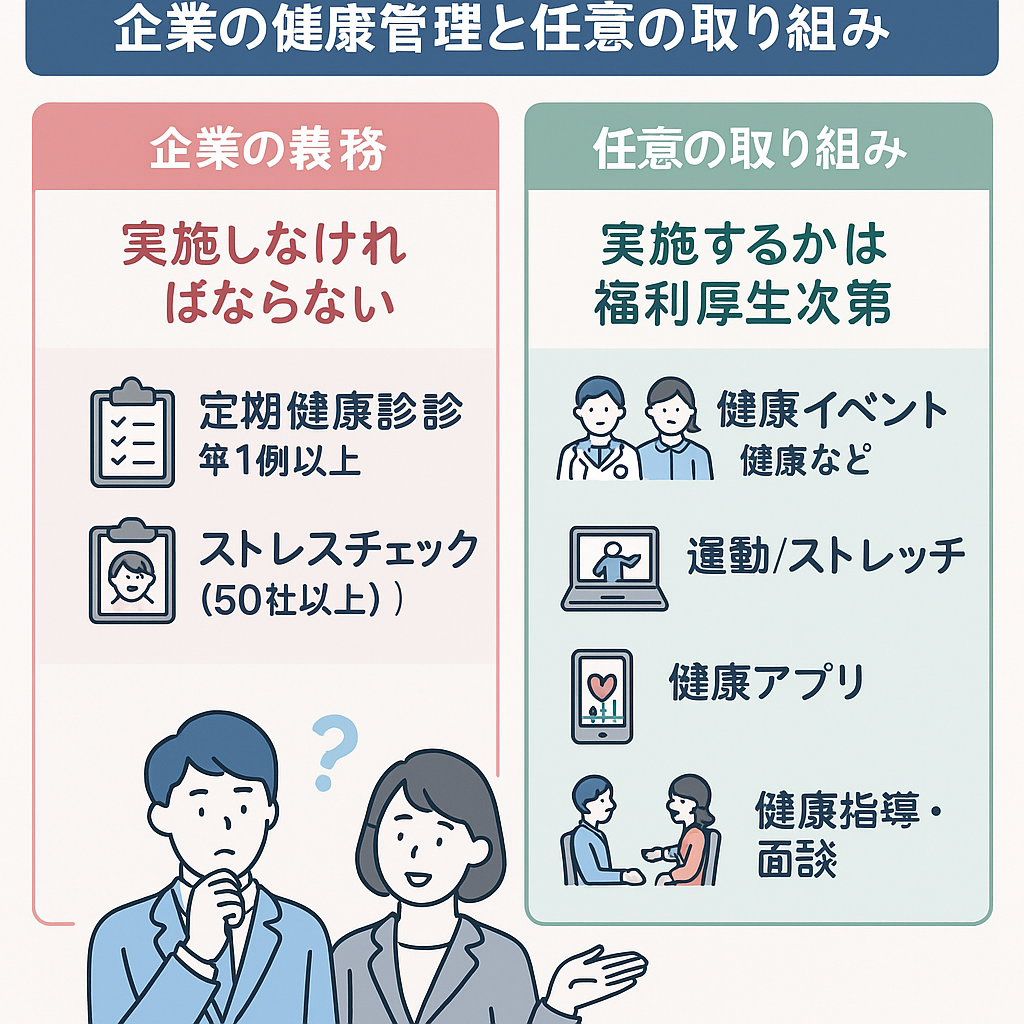

企業に義務づけられている健康管理(法的義務)

| 項目 | 内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 定期健康診断 | 年1回、雇用者全員に実施義務あり | 常時使用する全従業員(正社員・契約含む) |

| 特定業務従事者の診断 | 深夜業や有害物質取扱者などに追加項目あり | 対象職種の従業員 |

| ストレスチェック制度 | 従業員50人以上の事業所で年1回実施義務 | 常時雇用する従業員 |

➡ 実施しない場合は労基署の指導対象になります。

義務を超えた「健康経営」的な任意取り組み

| 取り組み内容 | 目的・特徴 |

|---|---|

| 健康イベント(測定会など) | 健康意識の向上・行動変容を促す |

| オンライン運動/ストレッチ | リモート勤務者の運動不足解消に効果的 |

| 健康アプリ導入 | 歩数・睡眠・食事などを可視化・記録 |

| 保健指導や個別面談 | 生活習慣病予防・メンタルケアなど |

【図解】義務と任意の違いまとめ

実践のポイント|やりすぎず、放置せず

① プライバシーと自主性を尊重する

- 健康情報は個人情報として取り扱いに注意

- イベント・施策は「任意参加」が基本

- 健康アプリ等は個人で記録、強制しないこと

② 健康情報の管理・分析は“集計単位”で行う

部署ごとの傾向やストレス傾向を見ることはOK。

個人を特定せず、「傾向を把握する」レベルで活用します。

③ 誰でも参加しやすい雰囲気をつくる

- 景品つきチャレンジやランキング企画などで楽しく

- 健康を「押しつけ」にならないよう工夫する

よくある質問(Q&A)

Q. 義務を守れば、健康経営になる?

A. 義務を守ることは最低ラインです。

健康経営として評価されるには、「任意での積極的な支援」が求められます。

Q. 小規模事業所でも健康管理は必要?

A. 従業員数に関係なく、健康診断の実施義務はあります。

ストレスチェックは50人以上が義務ですが、それ以下でも実施は推奨されています。

まとめ|健康管理は“やるべきこと”と“できること”の両立を

- 義務としての対応:健康診断・ストレスチェックなど

- 任意の取り組み:健康施策・アプリ・イベントなど

- ポイントは「やりすぎず、見逃さず」バランスを取ること

健康経営の第一歩は、正しい理解と、できる範囲の実行から始まります。