目次

健康診断の結果、そのまま渡して終わっていませんか?

「健康診断は毎年ちゃんとやってるし、結果は本人に渡しているから大丈夫」

そんな企業も多いのですが、実はそれだけでは法的・実務的に不十分なケースもあります。

健康診断後に企業が行うべきこと

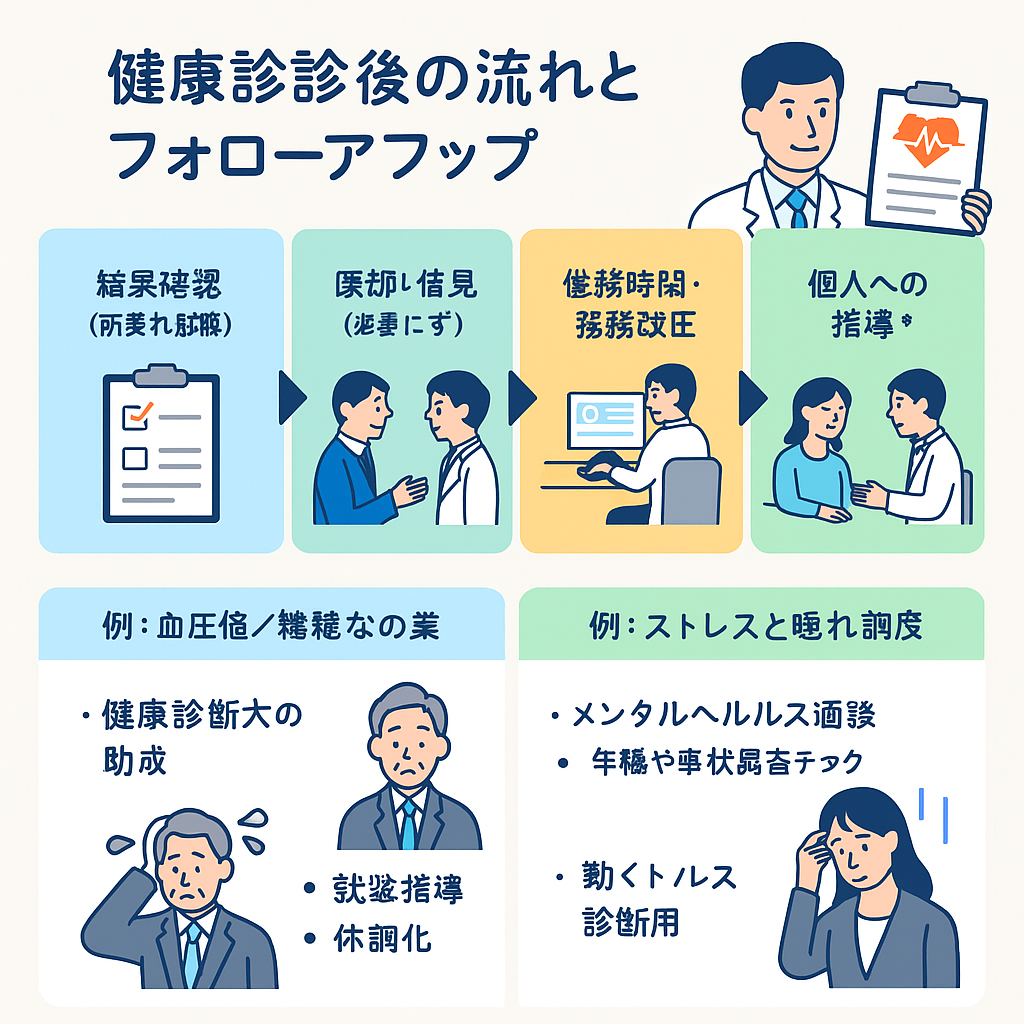

健康診断の実施には、結果を活用した“事後措置”がセットになっています。

企業が取るべき主な対応は以下の通りです:

- ✅ 結果の確認(所見のある社員を把握)

- ✅ 医師からの意見聴取(必要時)

- ✅ 労働時間・業務内容の見直し

- ✅ 本人への指導や配慮

- ✅ 必要に応じて産業医面談の設定

【図解】健康診断後の流れとフォローアップ

フォローアップの具体例

🩺 ケース①:血圧・血糖値が高い社員への対応

- 健康保険組合の「保健指導」を案内

- 定期的な医療機関受診を促す

- 就業時間内に保健指導時間を設定する企業も

💬 ケース②:ストレス・睡眠に関する所見があった場合

- メンタルヘルス面談や簡易ストレスチェックの再実施

- 必要に応じて勤務時間の柔軟化などを検討

よくある質問(Q&A)

Q. 結果の内容まで企業が確認していいの?

A. 健康診断の結果には個人情報が含まれますが、事業者にも確認・管理の義務があります。

ただし、取り扱いには十分な配慮(保管・閲覧制限)が必要です。

Q. フォローアップは産業医がすべき?

A. 法的には、医師の意見聴取や面談は「産業医」が推奨されますが、嘱託医でも対応可能です。

企業によっては健康支援事業者に委託しているケースもあります。

Q. 体調不良があっても本人が放置している場合は?

A. 本人の自己判断に任せるのではなく、会社側が定期的に声かけ・確認を行うことが重要です。

ただし、強制的な受診などはできません。

まとめ|“診断”だけで終わらせない健康支援を

健康診断は、ただの「義務」ではなく、従業員の健康課題を可視化するチャンスです。

診断結果を適切に活かし、信頼と安心を築くフォローアップ体制をつくっていきましょう。