目次

健康経営の“見える化”が注目されている理由とは?

「健康経営に取り組んでいるけど、効果が見えない」

「社員の健康状態をどう可視化すればいいの?」

そんな声に応えるキーワードが、“見える化”です。

これは従業員の健康状態や施策の成果を数値やグラフなどで把握できるようにする取り組みを指します。

見える化のメリット

- ✅ 健康課題を定量的に把握できる

- ✅ 経営層への説明・説得がしやすくなる

- ✅ 施策のPDCAが回しやすくなる

- ✅ 社員への健康意識の啓発につながる

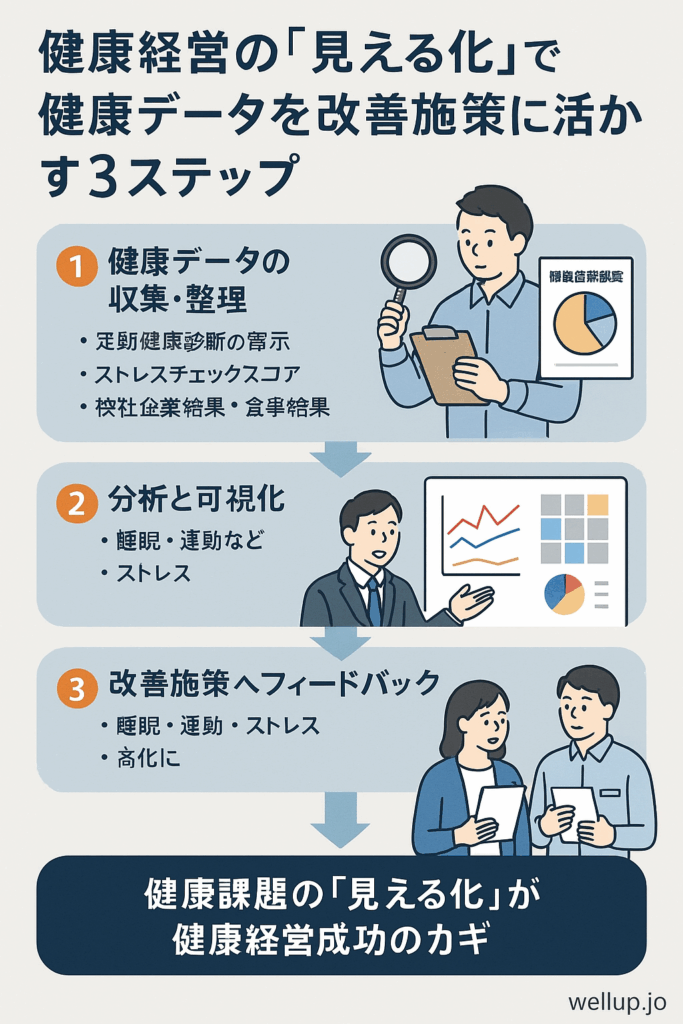

健康経営の“見える化”3つのステップ

① 健康データの収集・整理

まずは、社内で得られる健康関連データを整理しましょう。

主なデータ例:

- 定期健康診断の結果(BMI、血圧、脂質など)

- ストレスチェックのスコア

- 欠勤・休職日数

- 社内アンケート結果(睡眠・食事・運動習慣)

※個人情報の取扱いには細心の注意が必要です。

② 分析と可視化

収集したデータを元に、課題を定量的に分析します。

具体的な可視化例:

- 健康診断の項目別平均値の推移グラフ

- 部署ごとのストレス傾向マップ

- 欠勤率の月別推移と季節変動

無料ツール(Googleスプレッドシート、BIツールなど)でも十分対応可能です。

③ 改善施策へのフィードバック

可視化した結果をもとに、具体的な改善策につなげることが大切です。

例:

- 睡眠不足が多い→睡眠セミナーを開催

- 運動習慣が少ない→ウォーキングキャンペーンを実施

- ストレス値が高い→EAPや面談体制を強化

よくある質問(Q&A)

Q. データの収集が難しいのでは?

A. 健康診断結果やストレスチェック結果はすでに社内にある場合が多いです。まずは「あるデータを整理する」ところから始めましょう。

Q. 社員に“監視されている感”を与えない?

A. 個人を特定しない集計・部署単位での集計にすれば、安心して協力してもらえます。目的は「支援」であることを伝えましょう。

まとめ|“見える化”は健康経営の第一歩

- 健康経営の効果を実感するには“見える化”が不可欠

- データの収集・分析・活用の3ステップで、施策を改善できる

- 数字にすることで「健康」が経営にとっての価値になる