目次

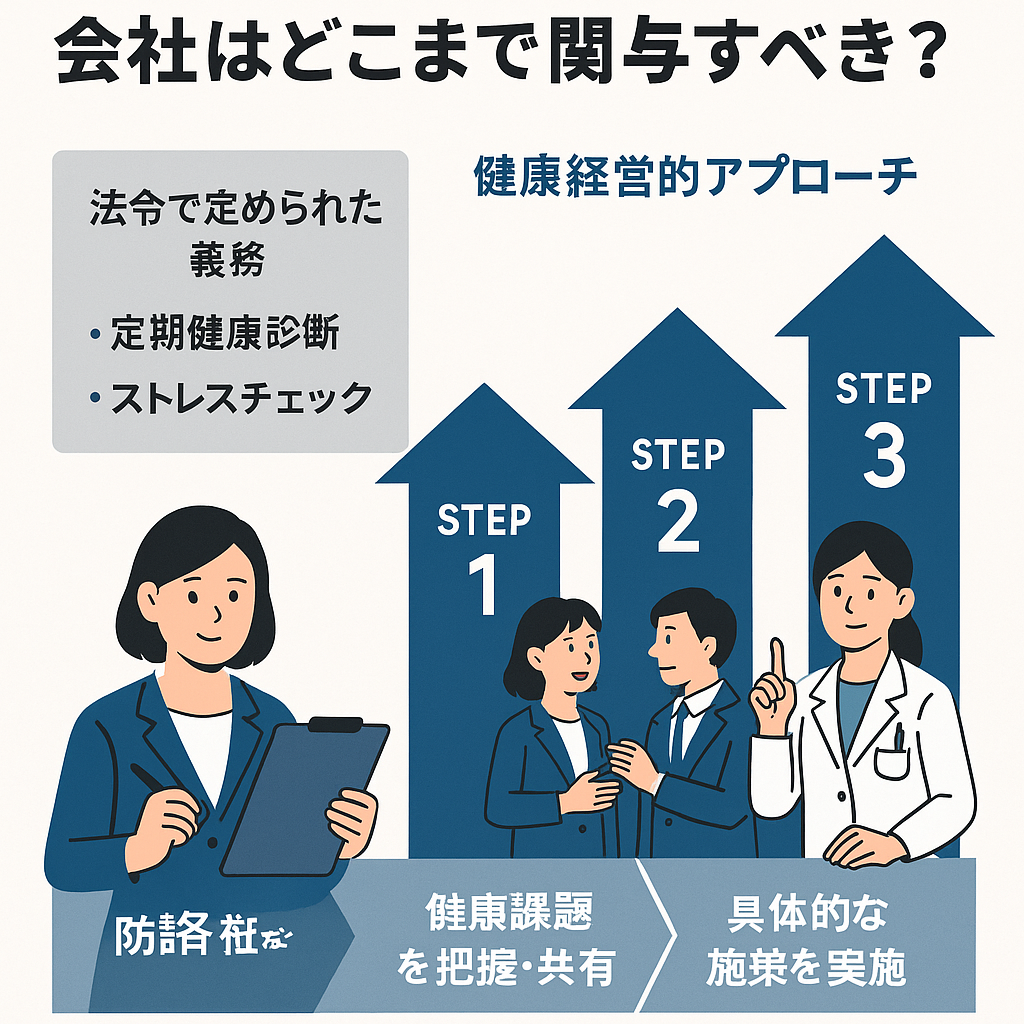

「健康管理」は誰の責任?会社と従業員の境界線

「社員の健康が心配。でも会社がどこまで踏み込んでいいのか…」

そう悩む人事・総務担当者の方は多いのではないでしょうか。

実は、企業には法令上の「最低限の健康管理義務」がある一方で、健康経営の観点から積極的に支援する流れも強まっています。

企業に求められる“健康管理”とは?法令上の最低ライン

企業が必ず実施しなければならない項目は、以下の通りです。

✅ 定期健康診断(年1回以上)

- すべての常時雇用者に対し実施義務あり(労働安全衛生法第66条)

- 未受診者への受診勧奨も義務の一環です

✅ ストレスチェック(従業員50人以上)

- 年1回、厚労省が義務付け(2015年法制化)

- 実施だけでなく、結果の分析・活用も重要

✅ 産業医・衛生委員会の設置(一定規模以上)

| 条件 | 義務 |

|---|---|

| 従業員50人以上 | 衛生管理者・産業医の選任 |

| 従業員50人以上の事業場 | 衛生委員会の設置(月1開催) |

健康経営視点で“できること”を増やす

最低限の法令対応だけでは、社員の健康は守れません。

健康経営を進める企業では、以下のような「プラスアルファ」の取り組みが進んでいます。

実践しやすい健康管理施策5選(中小企業向け)

① 健康診断後のフィードバック制度

医師のコメントをもとに保健指導や再検査推奨の面談を実施。

体調改善につながるだけでなく、社員への“関心”が伝わります。

② 衛生委員会での健康情報共有

月1の衛生委員会で、健康施策・ストレスチェック結果・職場環境の改善点などを議論。

議事録を全社員に公開することで透明性が生まれます。

③ メンタル不調の早期察知と対応

- 上司への教育(ラインケア)

- 外部EAPや匿名相談窓口の設置

- 「いつでも話せる」文化づくり

④ リモートワーク者への健康配慮

- オンライン面談での状況把握

- 姿勢改善グッズの支給

- 離れていてもケアする姿勢が大切です

⑤ 健康測定イベントの活用

血管年齢・体組成などの測定イベントを定期開催し、健康意識を“楽しく”高める。

企業のサポート姿勢が社員に伝わります。

よくある質問(Q&A)

Q. 健康情報の取り扱いってデリケートでは?

A. はい。産業医や指定担当者だけがアクセスできるようにし、個人情報保護の体制整備が必須です。

Q. 健康経営って大企業だけが対象ですか?

A. いいえ。中小企業にも認定制度は開かれています。規模に合った取り組みが評価されます。

まとめ|法令+αの“ちょうどよい関与”を目指そう

- 健康診断やストレスチェックは“最低限の義務”

- 衛生委員会や産業医の活用で“見える健康管理”を

- 「社員のためになるか?」という視点で柔軟な施策を

まずは1つ、小さなアクションから始めてみてください。